2023年10月02日

毎年体育の日の前日の日曜日に行われる秋元神社の赦免地踊りは江戸時代に八瀬の永代地租免除の特典が守られた事を感謝して行われる京都市の登録無形文化財の踊りです。

衣裳(燈籠着と呼ばれている)の老朽化に伴い文化庁の補助のもと、新調のお話を得意先を通じていただきお手伝いさせていただきました。

最初に見せていただいた見本は八瀬と皇室とのお付き合いを彷彿とさせる様な江戸期のものと思われる御所解(ごしょどき)の帷子で仕事は全体に疋田とカチン描きに豪華な刺繍を施したものでした。

そのままの復元はとても難しいので、似た柄を現在の技法も使って作らせていただきました。

この衣裳を燈籠着と呼ばれるのですが、

8月に八瀬でありましたお披露目の様子は8月28日付けの読売新聞朝刊の京都版にも掲載されております。

いよいよ今月8日、私達もかかわらせていただいた衣裳(燈籠着と呼びます)が初めて実際の踊りに着用されます。

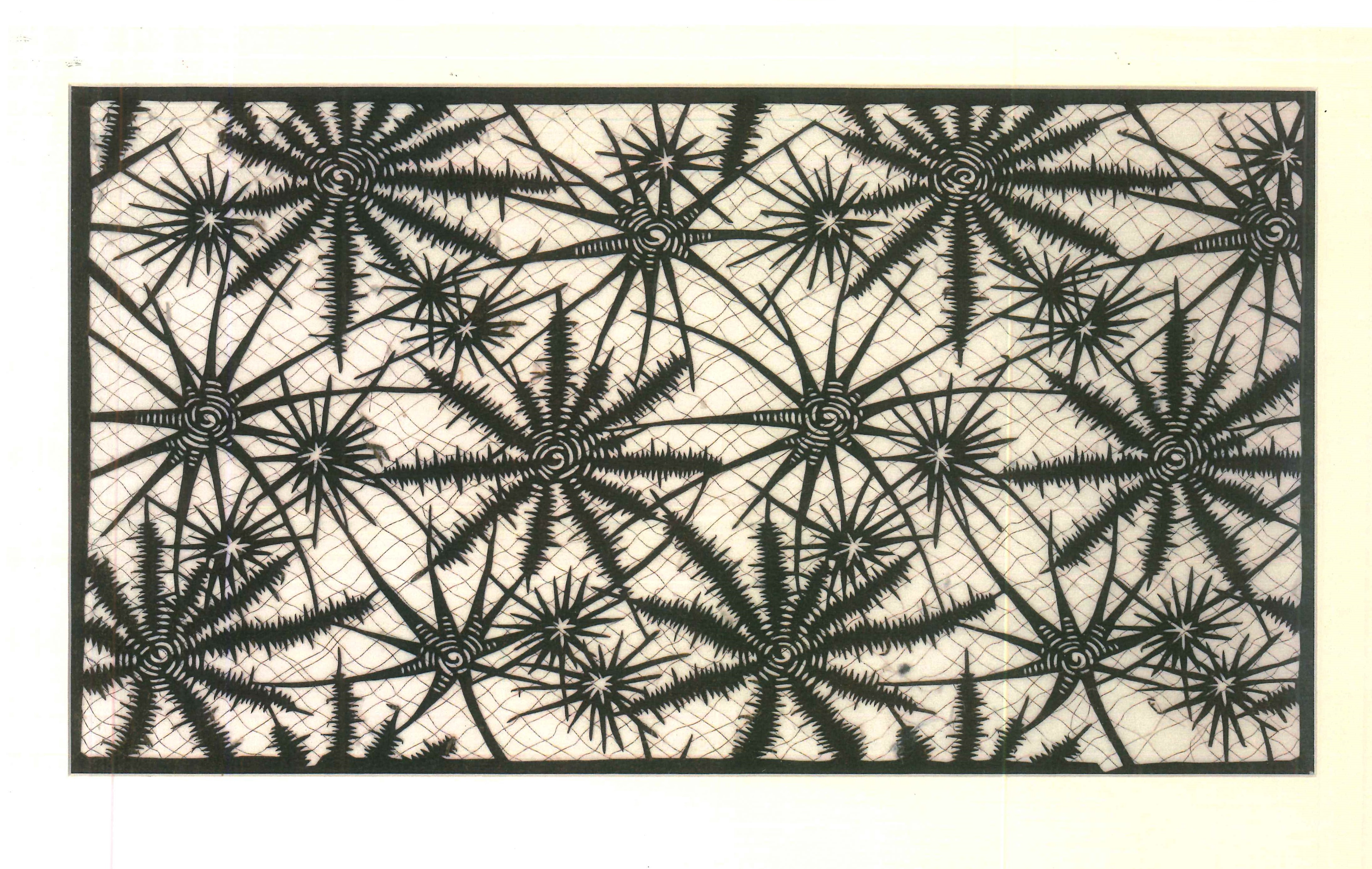

最初に見せていただいた帷子です。

もう一枚あります。

今回新調した燈籠着です。

2022年07月04日

ビームスプラスのブランドから弊社の京型紙の柄を使ったシャツが発売されています。

「水紋」という柄と「帆詰め」の2柄です。この型紙は江戸末期に作られたものと思われます。

では、元の型紙を紹介しましょう。

まず「水紋」です。

「水紋」という柄は水面にあらわれた水の模様をデザインしたものです

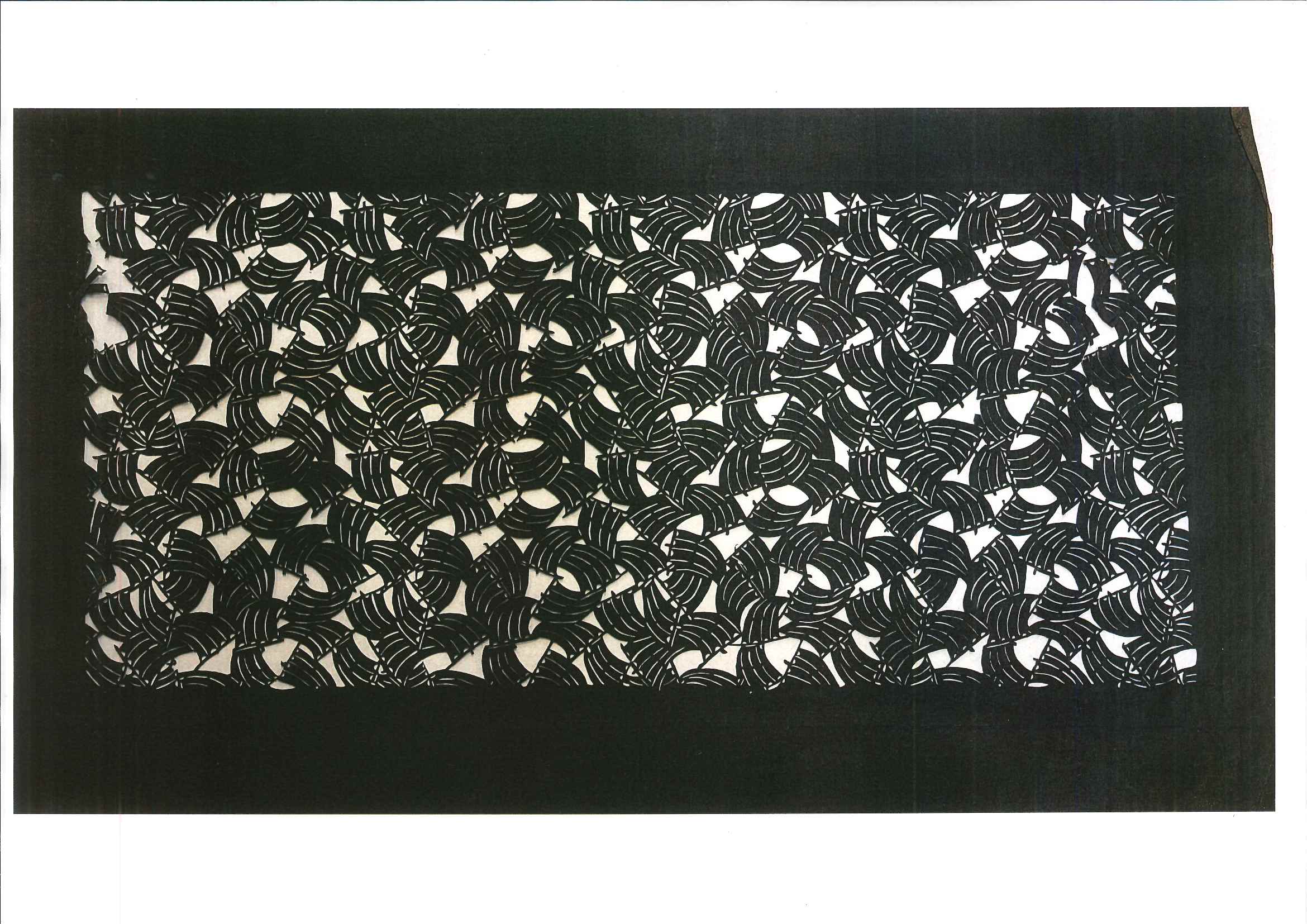

次は「帆詰め」です

「帆詰め」(ほつめ)は昔の帆掛け船を正面から見たものを全体に詰めて表現した柄です

グッとモダンな感じです

2022年06月03日

やっとホームページのリニューアルが終わりました。

今までお知らせ出来なかったことを紹介します。

福音館から出版されてる「たくさんのふしぎ」2020年1月号 -うれし たのし 江戸文様 - 熊谷博人著(絵・文) に弊社の京型紙が8枚掲載されました。

著者の熊谷博人さんは、ブックデザイナーでもあり「和更紗」や「型紙」の蒐集や調査、講演もされている方です。

2012年秋の三重県立美術館で開催されたKAGAMI Style 展 記念シンポジウムにパネリストとして寄せていただいた時に初めてお目にかかりました。この絵本からも伝わってくる様な温かいお人柄です。

「たくさんのふしぎ」の表紙です 熊谷さんの絵がちりばめられてます

「やっこ凧」です (P.7)

「ひな祭り」のデザインです (P.9 P.3)

このページには6枚あります (P.18 P.19)

6枚のうちのその1 「タコ」です タコ壺に入ろうとしているのもいます

その2 「おなら」のモチーフです 放屁合戦ともいいます

その3 「子ども遊び」です

その4とその5 「猿蟹合戦」同じテーマで二種類のデザインです P.3にも

その6 「狐の嫁入り」の図柄です

2012年09月30日

京型紙展に出展しました。

2011年12月12日

ローで、線描きして、その中に多色の色さしをして柄を表現するのはよくある技法です。

また、それを総てローで伏せて、地色をつける(引染)ことも、よくあることです。

しかしながら、その線描きとロー伏せの間に、ほんの少し(1mm?)のすきまをあけて、伏せる表現方法を考案した職人さんがおられます。

さし色と線のあいだに地色が入るため、さらに柄全体の表現に深みが出る技法です。

これを「ずぼら伏せ」という名前をつけておられました。